目次

1. はじめに

若年性パーキンソン病(YOPD: Young Onset Parkinson’s Disease)は、40歳未満で発症するパーキンソン病を指します。一般的なパーキンソン病は高齢者に多いですが、YOPDは比較的若い世代に影響を及ぼします。この病気は進行性であり、患者の生活の質に大きな影響を与えます。そのため、早期の診断と適切な治療が重要です。本レポートでは、若年性パーキンソン病の症状、診断方法、治療法、患者の生活の工夫について詳しく解説します。

2. 若年性パーキンソン病の概要

2.1 パーキンソン病とは

パーキンソン病は、ドーパミンを生成する脳の黒質という部分の神経細胞が減少することで発症します。これにより、運動機能が徐々に低下します。震え(振戦)、筋肉のこわばり(固縮)、動作の遅れ(寡動)、姿勢の不安定さ(姿勢保持障害)などが主な症状です。

2.2 若年性パーキンソン病の特徴

若年性パーキンソン病は、通常のパーキンソン病と異なり、進行が比較的遅いとされています。しかし、ジストニア(筋肉の異常な収縮)や遺伝的要因が関与していることが多い点が特徴です。また、薬に対する反応が良好な一方で、長期間の治療による副作用が問題となることもあります。

3. 発症の原因

3.1 遺伝的要因

若年性パーキンソン病の患者の一部は、遺伝的な要因が関与しているとされています。特に、PARK2(parkin遺伝子)、PARK7(DJ-1遺伝子)、PINK1などの遺伝子変異が関連しています。これらの遺伝子は、細胞内のタンパク質分解や酸化ストレスへの対応に関与しています。

3.2 環境要因

農薬、重金属、溶剤などの環境因子も発症に関与している可能性があります。特に、農業従事者や化学物質に長期間曝露された人々はリスクが高いと考えられています。

3.3 神経変性のメカニズム

パーキンソン病は、αシヌクレインという異常タンパク質の蓄積が神経細胞の死を引き起こすとされています。これにより、ドーパミンを分泌する細胞が減少し、運動機能の障害が生じます。

4. 症状と診断

4.1 主な症状

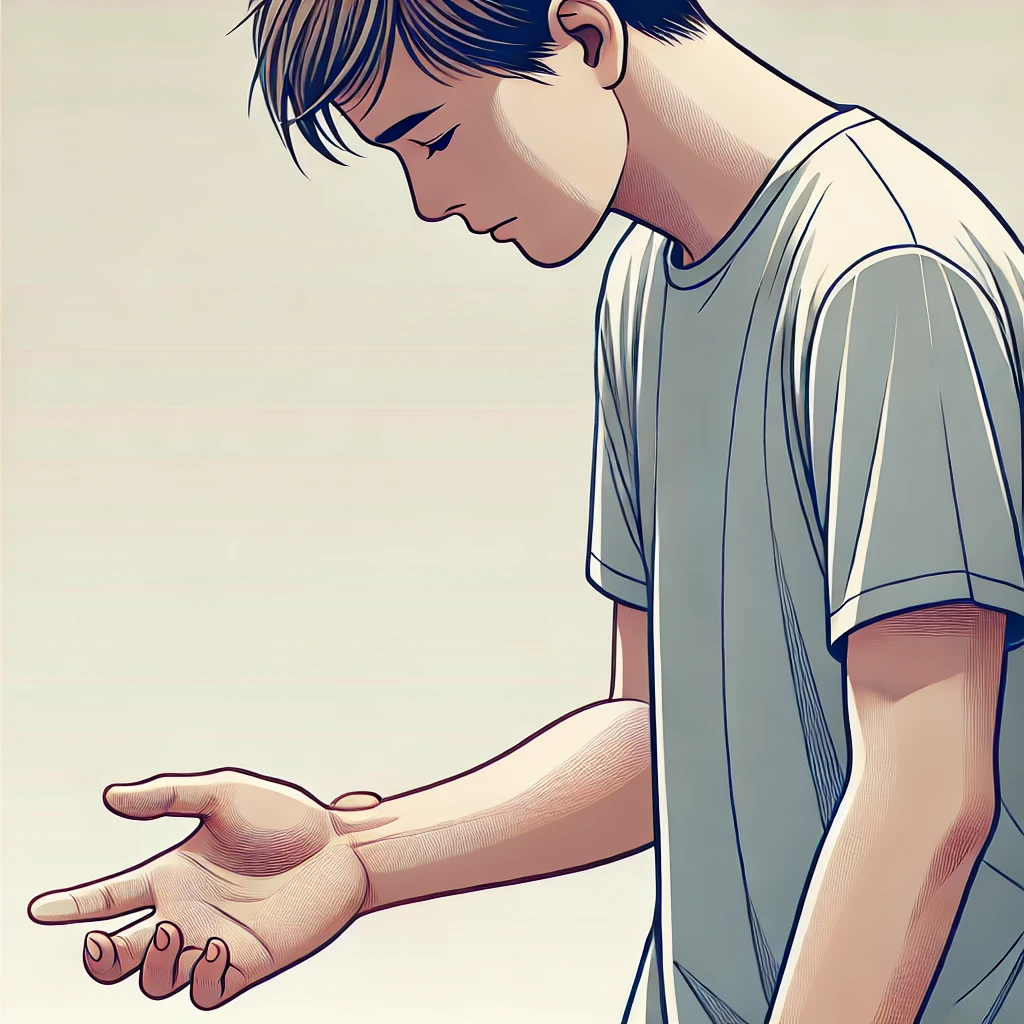

- 固縮(筋肉のこわばり)

- 振戦(安静時の震え)

- 寡動(動作が遅くなる)

- 姿勢保持障害(転びやすくなる)

4.2 非運動症状

若年性パーキンソン病では、非運動症状も目立ちます。例えば、睡眠障害、うつ症状、便秘、嗅覚障害、自律神経障害などが挙げられます。

4.3 診断方法

パーキンソン病の診断は、主に臨床的評価によって行われます。特に、ドーパミン作動薬(L-ドーパ)に対する反応を見ることが重要です。さらに、MRIやDATスキャンなどの画像検査が補助的に用いられます。

5. 治療法

5.1 薬物療法

- L-ドーパ(ドーパミン補充療法)

- ドーパミンアゴニスト(受容体を刺激する薬)

- MAO-B阻害薬(ドーパミンの分解を抑える薬)

- COMT阻害薬(L-ドーパの持続時間を延ばす薬)

5.2 外科的治療

- 脳深部刺激療法(DBS)

重症患者に対して行われる手術で、電極を脳に埋め込み、症状を緩和します。

5.3 リハビリテーション

運動療法や作業療法が有効です。特に、ヨガや太極拳などの柔軟性を高める運動が推奨されています。

6. 生活の工夫

6.1 食事と栄養

高タンパク食はL-ドーパの吸収を妨げるため、バランスの取れた食事が推奨されます。

6.2 仕事と社会生活

職場の環境調整や在宅勤務の導入が有効です。社会的なサポートも重要です。

6.3 メンタルヘルス

うつや不安を軽減するために、心理療法やカウンセリングが推奨されます。

7. まとめ

若年性パーキンソン病は、比較的若い年齢で発症する進行性の神経変性疾患です。遺伝的要因や環境要因が関与し、運動症状だけでなく非運動症状も現れます。適切な治療や生活の工夫によって、患者のQOL(生活の質)を向上させることが可能です。早期診断と適切な対応が重要であり、患者自身や家族、医療者が協力することが求められます。